遺産分割協議について

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きのことです。相続が開始すると故人(被相続人)の財産は、相続人全員の共有状態になりますが、そのままでは不動産の処分や預金の引き出しなどができません。そのため、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。

民法において共同相続人はそれぞれ法定相続分に応じた共有持分を持ちますが、遺産分割協議を行うことで法定相続分にとらわれずに遺産の全部または一部を分割して相続することができます。そして、遺産分割協議がまとまった段階で遺産分割協議書を作成し、以降の分割手続きに移ります。

遺産分割協議の方法は

遺産分割協議の方法は凡そ以下のとおりです。

共同相続人の全員参加

- 相続人の全員が参加 相続財産目録をもとに遺産分割の話し合いを行います。遺産分割協議は相続人全員の参加と合意が必要です。1人でも欠けた協議は法的に無効となります。協議の方法は、対面、電話、郵便、電子メールでも可能です。相続人全員の間で合意がされたら遺産分割協議書の作成をおこないます。

- 法定相続分を参考にしつつ、寄与分・特別受益・生活状況などを考慮して協議します。

- 相続人の間に感情的な対立があるときは、弁護士など第三者を交えて協議することになります。

- 相続人の中に不明者がいるときは、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てて、選任された人に協議に参加してもらうことになります。

- 判断能力のない相続人がいるときは、その相続人について「成年後見人」を選任し、協議に参加してもらうことが必要となります。また、未成年者がいる場合は「特別代理人」を選任することが必要となります。

協議に応じない相続人がいるとき又は話がまとまらないときは、家庭裁判所に対して遺産分割の調停を申し立てます。調停でも話し合いがまとまらないときは家庭裁判所の審判に移行します。

故人から生前に特別の利益を受けていた「特別受益」

特別受益とは、相続人のうち一部の人が、故人(被相続人)から生前に特別な財産の贈与や遺贈を受けた場合に、それを考慮して遺産分割を行う制度で、相続人の間の公平を保つ制度です(民法第903条第1項)。

特別受益の具体例

- 結婚、養子縁組などで一般的な金額を超える多額の金銭等を受け取った

- 住宅購入資金を受け取った

- 開業資金、事業用資産などを受け取った

- 生計の資本としての多額の贈与を受けていたなど

特別受益のある場合の相続財産の計算方法

上記のような特別の受益を受けていた相続人がいる場合、相続財産に「特別受益」を加算(持ち戻し)し、その金額に法定相続分の割合をかけます。こうして算出された金額が特別受益の無い相続人の相続分となります。また、この金額から特別受益の金額を差し引いた金額が、特別受益を受けていた相続人の相続分とないます。

(例)相続財産1000万円、特別受益200万円、相続人2人の場合

1000+200=1200 1200÷2(相続人2人)=600・・・・特別受益を受けていない相続人の相続分

600-200=400・・・・特別受益を受けていた相続人の相続分

※持ち戻し免除について 被相続人が「この贈与は持ち戻ししない」と意思表示していた場合(遺言などで)、その贈与は遺産分割の計算に含めなくてもよくなります(ただし、他の相続人の遺留分を侵害している場合は請求される可能性があります)。また、2019年の法改正により、婚姻期間20年以上の配偶者に居住用不動産を贈与した場合は、持ち戻し免除の意思表示があったと推定されるようになりました(民法第903条第4項)。

生前に個人の財産の維持・増加に貢献したら「寄与分」

寄与分(きよぶん)とは、故人(被相続人)の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、法定相続分より多くの相続遺産を受け取れる制度で、相続人間の不公平を是正するために設けられています(民法第904条の2)。被相続人の財産の維持・増加に貢献したこと、無償またはそれに近い状態で行われたこと、継続性・専従性・因果関係があることなどが要件です。寄与分のある相続人がいる場合は、まず相続財産から寄与分を除いて、その金額に法定相続分を掛けて法定相続人の相続分を算出します。

寄与分の具体例

- 家事従事 家業に従事し無償で長年手伝った(収穫期に一時的に農作業を手伝った程度では特別の寄与にあたりません)

- 金銭給付 被相続人の借金を肩代わりしたり、住宅購入資金を提供した

- 療養看護 長期間にわたり昼夜を問わず被相続人の介護、看護をした(週に数回、病院の送り迎えをした程度では特別の貢献にはあたりません)

- 財産管理 不動産や事業の管理を無償でおこなった場合など

- 扶養 被相続人の生活費を長期にわたり負担した(小遣いを渡した程度は特別の貢献にあたりません)

寄与分がある場合の相続財産の計算方法

- 家事従事 年間給与相当額 ×(1 − 生活費控除割合)× 寄与年数 (例えば 200万円×(1-40%)×5年=600万円など)

- 金銭給付 給付額×貨幣価値の変動率×裁量的割合 (例えば10年前に500万円の金銭給付し、貨幣価値が1.2倍になった場合 500万円×1.2×0.8=480万円)

- 療養看護 看護師やヘルパーを利用する場合の報酬額×療養看護の期間×裁量的割合

- 財産管理 第三者に財産管理を委託する場合の報酬×裁量的割合

- 扶養 実際に扶養に要した金額

※上記計算式はあくまで目安です。また、特別の寄与を証明する資料(通帳、契約書、診断書、日記など)が重要ですので必ず準備するようにしましょう。

(例)遺産総額:1000万円 相続人:長男・次男(2人兄弟) 法定相続分:各1/2 長男の寄与分:200万円(例:療養看護による貢献)

計算式

- 寄与分を除いた遺産:

1,000万円 − 200万円 = 800万円 - 法定相続分で分割:

800万円 × 1/2 = 400万円(各人) - 長男の最終相続分:

400万円 + 200万円(寄与分)= 600万円 - 次男の最終相続分:

400万円

義理の親を長期にわたり介護してきたら「特別の寄与」

2019年の法改正により、相続人以外の親族(例:嫁・婿)が、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした場合に、金銭(特別寄与料)を請求できる制度です。請求期限は「相続開始および相続人を知った時から6ヶ月以内」または「相続開始から1年以内」です。

特別の寄与を請求できるのは相続人以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)で、無償で療養看護や家業従事などの労務提供をした人です。相続人との協議で決めることができるほか、家庭裁判所への申し立てによって行うこともできます。

特別の寄与についての具体的な計算は寄与分の計算と同様に行われると考えられます。

法律で定められた最低限の取り分「遺留分」

遺留分とは?—相続人に保障された最低限の取り分

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の法定相続人に対して法律で保障された最低限の相続分のことです。たとえ遺言書で「全財産を第三者に譲る」と書かれていても、遺留分を持つ相続人はその遺留分にあたる金額を請求する権利があります。

遺留分を有する相続人(遺留分権利者)

- 配偶者

- 子及び子の代襲相続人(直系卑属)

- 父母(直系尊属)(子がいない場合)

兄弟姉妹、兄弟姉妹の代襲相続人、相続放棄した者、相続欠格又は廃除となった者、事実婚の配偶者、離婚後の配偶者などには遺留分がありません。なお、子が相続欠格となった場合でも代襲相続人は遺留分があります。

遺留分の計算

遺留分の割合(総体的遺留分)

| 相続人の構成 | 遺留分の割合 |

|---|---|

| 配偶者・子どもがいる場合 | 相続財産の 1/2 |

| 直系尊属のみ(父母など) | 相続財産の 1/3 |

※個々の相続人の遺留分は、上記割合 × 法定相続分で計算されます。

(例1)相続財産:3000万円 相続人:配偶者と子1人 法定相続分:各1/2

遺留分=3,000万円 × 1/2(総体) × 1/2(個人)= 750万円ずつ(妻と子それぞれ)

(例2)相続財産:6,000万円、債務:1,000万円、長男に生前贈与:1,000万円、相続人:配偶者と子1人

- 遺留分算定基礎財産

→ 6,000万 + 1,000万(特別受益) − 1,000万(負債) = 6,000万円 - 総体的遺留分割合

→ 配偶者+子 → 1/2 - 法定相続分割合

→ 配偶者:1/2、子:1/2 - 個別遺留分

→ 配偶者:6,000万 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円

→ 子:6,000万 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円

※生前の贈与については、相続が開始する前の1年間に行ったものが対象となるほか、相続人に対する贈与は相続が開始する前の10年間に行ったものが対象となります。但し、遺留分権者に損害を与えることを知りながら贈与した場合には、それより前に行った贈与も対象となります。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは?—最低限の相続分を金銭で取り戻す制度

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与などによって法定相続人の遺留分が侵害された場合に、金銭でその不足分を請求できる権利のことです。2019年の民法改正により、現物返還ではなく金銭精算が原則となりました。

(例)基礎財産:現金1,000万円 相続人:配偶者と子1人 (各自の遺留分は250万円)

もし遺言で配偶者が100万円しか相続できないとなれば、遺留分侵害額は150万円となり、子に対して150万円を請求できることになります。

請求方法

- 内容証明郵便で意思表示(時効を止める)。支払いを合意した場合は合意書を作成(執行力のある公正証書が良い)。

- 意思表示をしたうえで支払いがなければ家庭裁判所に調停申立て

- 調停不成立なら訴訟へ

※請求期限は「相続開始と侵害を知った日から1年」または「相続開始から10年」です。

代償分割と換価分割

- 代償分割とは、遺産分割の方法のひとつで、特定の相続人が分割しにくい財産(主に不動産など)を相続した場合に、他の相続人にはその代わりに「代償金(現金など)」を支払う方法です。メリットとしては、不動産を売却せずに相続人間のバランスを取れる、実家や事業用資産などを手放さずに済む、不動産を共有せずに単独所有にできるなどがあげられます。

- 換価分割とは、相続財産を売却して現金化し、その現金を相続人で分け合う遺産分割方法です。手放しても良い不動産や有価証券など、分割しにくい財産がある場合に利用されます。メリットとしては、現金で分けるため、相続人間の不公平感が少ない、代償分割と違い自己資金がなくても実行できる、相続税の支払いに充てられる、相続税評価額と実勢価格の差を活かせる場合もあるなどがあげられます。

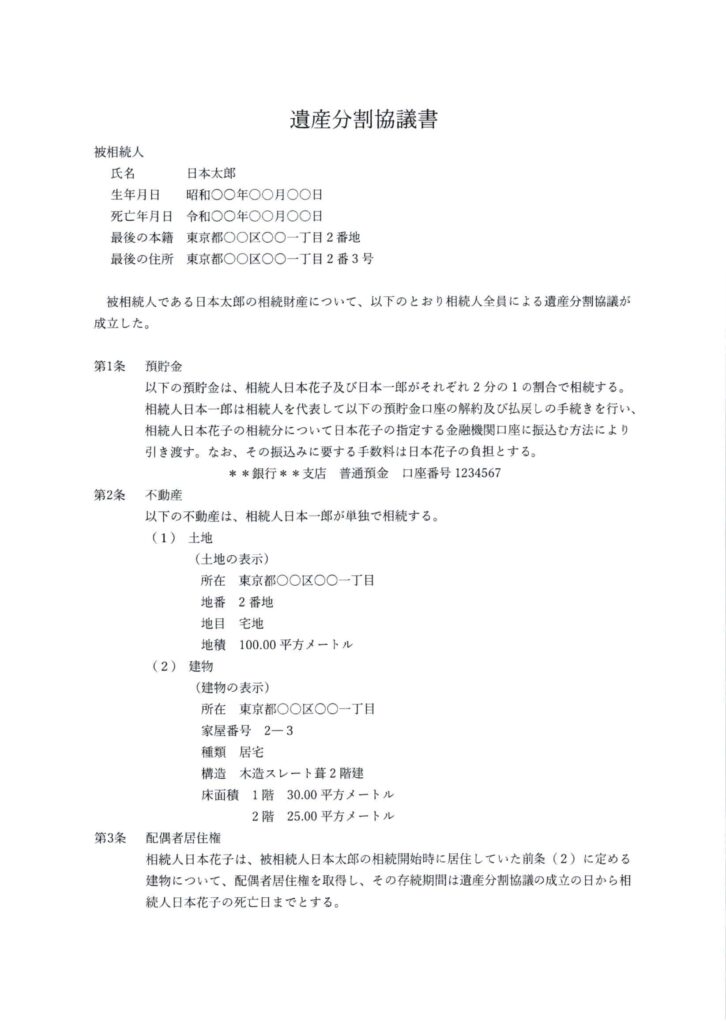

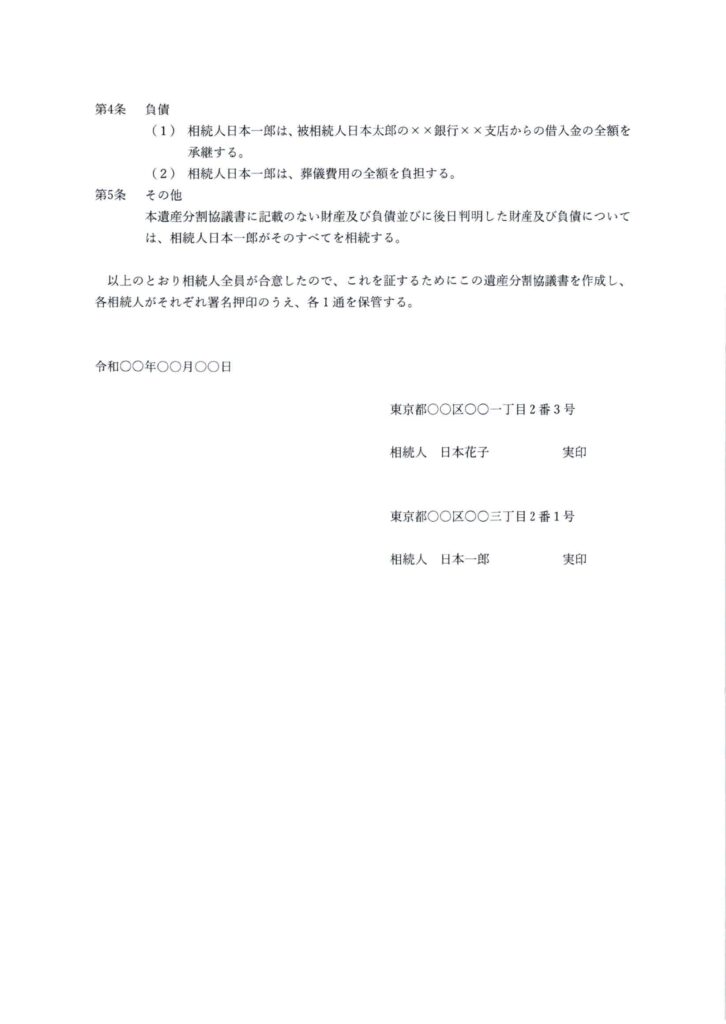

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方に合意したことを証明する重要な書類です。相続人全員の署名と実印による押印が必要となり、それぞれ印鑑証明書を添付します。

- 表題を「遺産分割協議書」とする。

- 被相続人情報として、氏名、生年月日、死亡年月日、最後の本籍地及び最後の住所を記載します。

- 相続財産の記載として、不動産の場合は不動産登記簿どおりの記載、預貯金の場合は銀行名、支店名、預金種別、口座番号の記載をして特定します。

- 負債がある場合には、その負債の相続についても記載します。

- 分割内容として、誰がどの財産を相続するか記載します。

- 未記載財産及び後日判明財産の取扱いについて記載念のために記載しておきます。

作成日と相続人情報として相続人全員の住所を記載し、署名し、実印の押印をします。

また、複数ページにわたる場合は契印をして、書類の連続を証明できるようにします。

相続人の数だけ同じものを作成しますので、そのすべての協議書をまたぐ形で同一性を証明する割印を押します。

相続人が海外に居住し、日本から転出している場合には日本での実印登録ができませんので印鑑証明書が発行されません。その場合には印鑑証明書に代わるものとして現地の大使館又は領事館の作成した「サイン証明書」を添付することになります。

以上、遺産分割協議から遺産分割協議書の作成までを簡単にまとめました。ご参考にしていただければ幸いです。

なお、遺産分割の場面において相続人の間に紛争がある場合には、法律上、行政書士が分割協議に係る業務をすることができません。その場合には弁護士にご相談していただくことになりますのでご注意願います。

相続人間で争いのない、合意のあるもとでの遺産分割協議書の作成について、お手伝いすることができますので、ぜひご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。070-9044-9871受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください