相続関係説明図とは

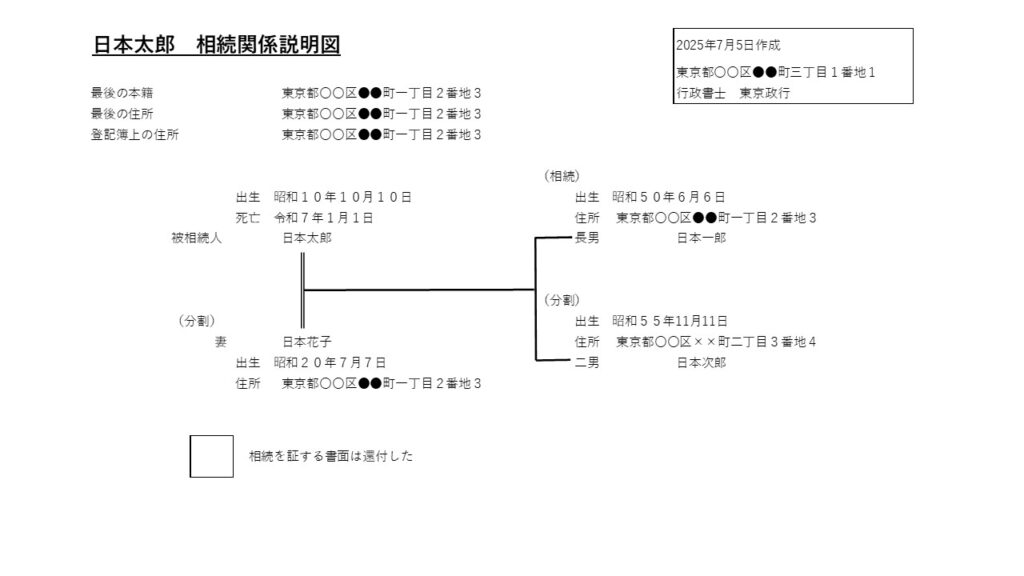

故人(被相続人)とその相続人との関係を図式化した書類です。相続関係説明図は、不動産の相続登記を行う際に、誰が相続人で、誰がその不動産を取得するのかを分かりやすく示すための図です。

相続関係説明図には相続人全員を記載し、不動産を取得する方には「(相続)」、取得しない方には「(分割)」と記載することで、登記名義人を明確にします。金融機関で相続手続きを行う場合や法務局で相続登記を行う場合、被相続人や相続人の戸籍謄本、戸籍の附票などの原本を提出する必要がありますが、相続関係説明図を一緒に提出することにより戸籍謄本や戸籍の附票などの原本を還付(返却)してくれることになります。これは相続関係説明図を作成しておくことによって、相続手続きの関係者は容易に相続人を把握することができるようになり、手続きの迅速化に繋がります。

定められた様式はありませんが、一般的には①被相続人の本籍②被相続人の住所③被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日④相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄などです。なお、戸籍などの原本を還付するための一文を付けます。

(相続)と(分割)の記載については、遺産分割で「相続」する人には(相続)と記載し、「相続しない人」には(分割)と記載します。

法定相続情報一覧図とは

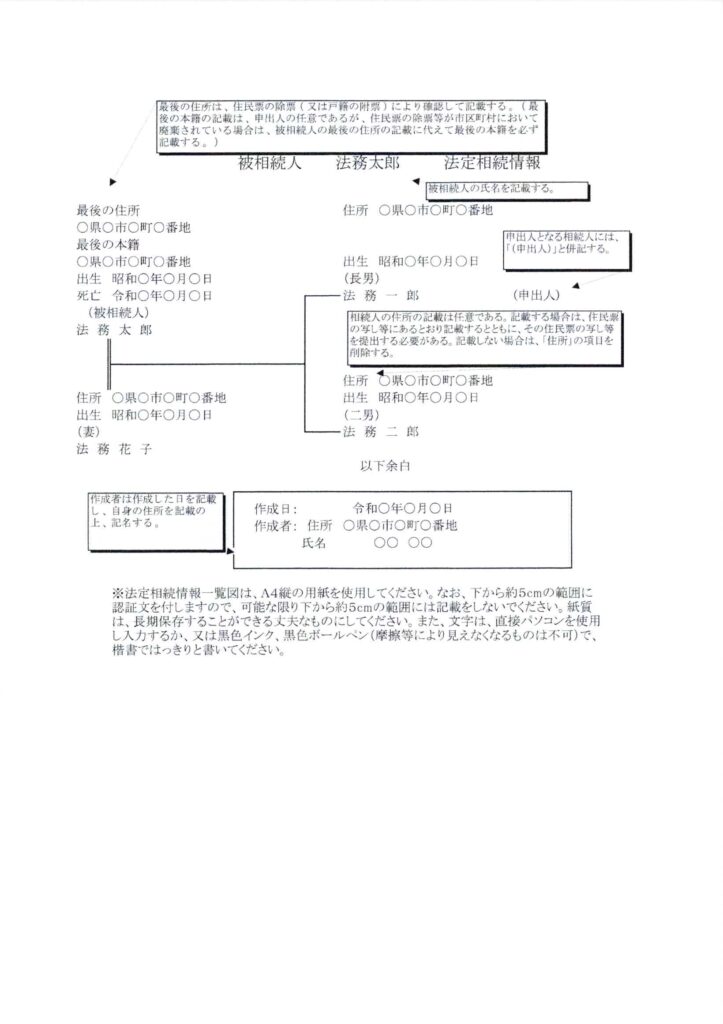

法定相続情報証明制度とは、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸籍謄本、除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです(平成29年5月創設)。不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった場合、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりませんが、相続登記をスムーズに実施するためにこの制度があります。

相続登記の申請をするに当たって、所有する不動産が複数の管轄にまたがって所在する場合には、それぞれの不動産の所在地を管轄する法務局に対し、亡くなった方の相続関係書類として、戸除籍謄本等の原本の束を提出しなければなりません。

法定相続情報一覧図の写しは、戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記にご利用いただくことができるため、この制度を利用すれば、複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す必要がなくなります。

さらに、他の行政庁や金融機関などの様々な相続関係手続にもご利用いただけることから、これらの手続においても、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるというメリットがあります。

こちらは法務局のホームページの参考様式ですが、この書面を提出すると、法務局で内容を確認し、間違えなければ提出された書面を法務局で保管されることとなり、そのうえで書面の写しが法務局から発行されます。そこには法務局の認証文として「これは 令和○年○月○日に申出のあった当局保管に係る法定相続情報一覧図の写しである。」との文章及び日付、その法務局の登記官の氏名及び職印が付されます。

なお、この認証文の付与された一覧図は無料で複数の交付を受けることができ、5年間は再交付が可能です。

法定相続情報一覧図の交付申し出には一覧図のほかに被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本などの書類が必要となります。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違いは、主に「証明力」と「使用目的」です。

| 項目 | 相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 |

|---|---|---|

| 証明力 | 公的な証明力はなし | 法務局の認証があり、証明力あり |

| 作成方法 | 自由に作成可能(手書きもOK) | 法務局に申請し、認証を受ける必要あり |

| 使用目的 | 相続登記などで戸籍謄本の原本還付を受ける際に添付 | 戸籍謄本の代わりとして各種相続手続きに使用可能 |

| 記載内容 | 被相続人・相続人の関係、相続放棄や数次相続なども記載可能 | 相続開始時点の法定相続人のみを記載。放棄・廃除・数次相続などは記載不可 |

| 柔軟性 | 記載内容に制限なし。自由度が高い | 記載内容に厳格なルールあり |

相続関係説明図は、家系図のような形式で、相続人の関係を視覚的に示すもの。法務局の認証はないため、証明書としては使えません。

法定相続情報一覧図は、法務局が認証した正式な書類で、金融機関や不動産登記などの手続きで戸籍謄本の代わりに使えます。

お気軽にお問い合わせください。070-9044-9871受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください