在留資格のなかで、「留学」の資格保持者数は2023年度で348,883人となりました。これは前年比約42,000人増加であり、新型コロナ前の水準を回復しています。

留学生の出身国はどこが多いか

2025年度における留学生の出身国で多いのは以下のとおりです。(出典:日本学生支援機構(JASSO)および出入国在留管理庁の統計)

| 順位 | 出身国 | トレンド |

| 1位 | 中国 | 減少傾向だが依然として最多。大学院進学者が多い。 |

| 2位 | ネパール | 急増中。日本語学校・専門学校への進学が中心。 |

| 3位 | ベトナム | 安定的に多い。就職希望者も増加傾向。 |

| 4位 | インドネシア | 日本語教育への関心が高まり、近年急増。 |

- 非漢字圏からの留学生が急激に増加:ネパール、スリランカなど

- 進学目的だけでなく、就職目的の留学も増加

- 日本語学校から専門学校・大学への進学ルートが定着

- 政府の留学生受け入れ政策(30万人計画)も後押し

今後の推移予測と背景

- コロナ禍からの「V字回復」を経て、今後は持続的な成長フェーズへ

- 日本政府は「留学生30万人計画」を掲げており、政策的にも受け入れ拡大が継続

- 少子化による国内学生数の減少を補うため、留学生の存在は教育機関にとって不可欠

- 就職・定住を視野に入れたキャリア支援型の留学が主流になる可能性

- 日本語学校や専門学校の新設・増員計画が活発化する可能性あり

- アジア圏中心の構成が続く、多国籍化の必要性が高まる(国籍偏重リスク)

今後の推移は、国際情勢・日本の入管政策・教育機関の対応力によって左右されます。

留学のスケジュール

日本への留学を目指す場合、入学の約1年前から準備を始めるのが理想的です。以下に、日本語学校への留学を例に、一般的なスケジュールの流れをまとめました。

日本語学校留学の年間スケジュール(例:4月入学)

| 時期 | やること | 内容 |

| 入学11〜10か月前 | プランニング・情報収集 | 留学の目的を明確にし、希望校の資料を取り寄せる |

| 入学9〜7か月前 | 学校選定・出願準備 | 志望校を絞り、願書・必要書類を準備 |

| 入学6〜5か月前 | 出願 | 入学願書を提出、書類審査を受ける |

| 入学4〜3か月前 | 入学許可・授業料支払い | 入学許可書を受け取り、授業料を送金 |

| 入学3〜2か月前 | 在留資格認定証明書(COE)申請 | 日本側で代理申請。許可後、COEを受領 |

| 入学1〜2か月前 | 査証(ビザ)申請、発給 | COEを使って現地の日本大使館・領事館でビザ申請し発給される |

| 入学1か月前 | 渡航準備 | 航空券・保険・住居の手配、持ち物準備など |

| 入学月(4月) | 来日・入学 | 日本語学校でオリエンテーション・授業開始 |

※日本語学校は年に複数回の入学期があります:

- 4月入学(最も一般的)

- 7月入学

- 10月入学

- 1月入学

それぞれの入学期に合わせて、COE申請の締切は約3〜4か月前になるため、逆算して準備を始める必要があります。

留学成功のポイント

- 早めの情報収集と出願準備

- 信頼できる受入機関の選定

- COE、ビザ申請のタイミング管理

- 生活準備(住居・保険・資金計画)

留学先の学校(「留学」の在留資格の対象となる学校)

日本の学校に留学する場合の学校の種類についても整理が必要です。

入管法別表第一の四においては、「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関」とされています。

留学の在留資格では、対象となる学校でないと留学の在留資格を取得することができません。

また、出入国在留管理庁においては、留学生に係る入国・在留審査を適切かつ円滑に行う観点から、毎年、在留資格「留学」により留学生を受け入れている教育機関の中から適正校(留学生の在籍管理が適正に行われていると認められる教育機関)を選定しています。

適正校として選定された教育機関は、在籍する留学生が在留許可の申請を行う際に提出書類の一部が省略されるなど、手続の簡素化の対象となりますので、ぜひ希望する学校が適正校か確認しましょう。

大学

大学の種類は、日本の高等教育制度に基づいて文部科学省が認可した正規の大学・大学院・短期大学、およびそれに準ずる機関です。但し、短期研修や語学研修のみの課程は対象外になることがあります(正規課程でない場合)。また、通信制・定時制の課程は原則として対象外です。

日本の大学・大学院・短期大学

国立大学、公立大学、私立大学すべてが対象。学部課程(学士)、大学院課程(修士・博士)、短期大学課程(準学士)など正規の学位取得を目的とする課程に限られます。

大学に準ずる教育機関(法務省告示)

「大学と同等の教育水準」と認められ、留学ビザの対象になります。防衛大学校(防衛省と相手国防衛機関との協定が必要な場合も)、海上保安大学校、気象大学校、職業能力開発大学校、航空大学校などです。

高等専門学校(高専)

在留資格「留学」の対象となる高等専門学校(通称:高専)とは、日本の教育制度において、中学校卒業後に入学できる5年制の高等教育機関です。技術者養成を目的とした実践的な教育課程が特徴です。教育内容は一般教養及び専門技術(工学・情報・商船など)で、卒業後の進路は大学編入、就職、専攻科進学(2年)などです。

高等学校(高校)

一般的な3年制高校で、文部科学省認可の正規校であることです。定時制・通信制高校は含まれません。無認可校・フリースクールも学校教育法に基づかない場合は対象外となります。

中等教育学校の後期課程(中高一貫校の「高校部分」。教育課程が高等学校と同等であれば対象。)、特別支援学校の高等部(障害のある生徒向けの教育機関。高等部は対象。)も含まれます。

中学校・小学校

- 中学校:公立・私立の中学校。義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程も含む。

- 小学校:公立・私立の小学校。義務教育学校の前期課程も含む。

- 特別支援学校の中学部・小学部:障害のある児童・生徒向けの教育機関。生活支援体制が整っていることが前提。

年齢制限は、小学生:14歳以下、中学生:17歳以下です。

監護体制も必要なり、日本国内に親族などの監護者がいること(例:伯父・伯母、寮母、ホームステイ先など)、学校に常勤の生活指導職員が配置されていること、寄宿舎や宿泊施設が確保されていることなどです。

日本語能力には制限はありませんが、まったく日本語ができない場合には許可がでない場合もあります。

専修学校

在留資格「留学」が認められる専修学校は、文部科学省が定める基準を満たした「専門課程」を設置する専修学校に限られます。つまり、すべての専修学校が対象ではなく、一定の教育水準と条件を満たす学校のみが対象です。

- 学校教育法に基づく正式な専修学校

- 専門課程(高等学校卒業者を対象とした課程)

- 修業年限1年以上

- 年間授業時間800時間以上

- 教育課程・施設・教員体制が適正であること

例:医療、福祉、IT、観光、ビジネス、デザイン、調理などの分野の専門学校です。

専修学校を留学先にしたい場合には、事前に留学資格の対象となる学校かどうかを調査する必要があります。

各種学校

在留資格「留学」の対象となる各種学校とは、学校教育法に基づく「各種学校」のうち、一定の教育水準と管理体制を満たし、外国人留学生の受け入れが適正に行われていると認められた学校です。すべての各種学校が対象ではなく、法務省が定める基準に適合した学校のみが対象になります。

留学ビザの対象となる条件

- 告示校であること:法務省が告示で定めた「告示日本語教育機関」などに該当すること

- 適正校として選定されていること:出入国在留管理庁が「適正校(クラスⅠまたはⅡ)」として通知していること

- 教育課程・施設・職員体制が整っていること:授業時間、教員数、生活支援体制などが基準を満たしていること

- 外国人留学生の在籍管理が適正であること:出席率・成績・生活状況の管理が適切に行われていること

告示を受けていない日本語学校や、教育課程が不明確なカルチャースクール、学費未納や出席率不良の学生が多い学校などは留学先として認められません。

日本にある外国人向けの日本語学校には留学できる

日本にある外国人向けの日本語学校には「留学」在留資格で留学することが可能です。ただし、すべての日本語学校が対象ではなく、法務省が告示で定めた「告示日本語教育機関」または「認定日本語教育機関」であることが条件です。

- 法務省告示校:教育課程・施設・職員体制が基準を満たしていると認められた学校

- 適正校(クラスⅠ・Ⅱ):出入国在留管理庁が在籍管理などの運営状況を評価し、適正と認定した学校

これらの学校は、外国人留学生の受け入れに関して信頼性が高く、在留資格「留学」の申請が可能です。

在留資格「留学」の申請手続きの基本的な流れ

日本への留学のためには、在留資格のうちの「留学」資格を取得する必要があります。申請手続きは以下のとおりです。

①留学先の学校に出願・入学許可を取得

日本の大学、日本語学校、専門学校などの教育機関に出願し、入学許可証または在学証明書を取得します。

②在留資格認定証明書(COE)の申請

通常は受け入れ側の学校が本人の代理で出入国在留管理庁に申請します。在留資格認定証明書交付申請(COE)については、外国人本人が日本にいない場合、受入機関の職員が代理人として申請可能です。

必要書類としては

- 在留資格認定証明書交付申請書

- パスポートコピー

- 証明写真(縦4cm×横3cm)

- 経費支弁能力証明(預金残高証明、送金証明など)

- 最終学歴の卒業証明書・成績証明書

- 履歴書

③在留資格認定証明書(COE)の交付

審査期間は概ね約1〜3か月です。COEが交付されたら、申請者本人に送付されます。

④査証(VISA)の申請

COEとパスポートを持参し、現地の日本大使館・領事館で申請します。基本的には本人が現地の大使館又は領事館に出頭し申請します。

査証(VISA)が発給されると、パスポートに貼付され、本人に返却されます。

⑤日本入国・在留カードの受け取り

査証付きパスポートで日本に入国します。入国時に「在留カード」が交付されます。

なお、入国後、14日以内に住民登録を行う必要がありますので注意が必要です。

在留資格「留学」の申請上のポイント6つ

留学の在留資格申請での重要な点は以下の項目があげられます。提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付する必要があります。

①適格な教育機関の選定

留学先は、上記のとおり、法務省が定める「留学」在留資格の対象機関である必要があります。対象外の学校(無認可校、通信制、一般課程など)では申請できません。

②経費支弁能力の証明

在留資格「留学」の申請において、経費支弁能力の証明は非常に重要な審査ポイントです。申請者が日本での学費・生活費を安定して支払えることを証明しなければ、許可されない可能性があります。

経費支弁者が親族(収入あり)の場合

- 預金残高証明書:経費支弁者名義のもの。1年間の学費+生活費以上の残高が必要(目安:150万円以上)

- 収入証明書:所得証明書、納税証明書、勤務先の給与証明書など。安定した収入があることを示すもの。

学生本人が支弁する場合

本人名義の預金残高証明書:卒業までの必要経費をカバーできる残高があること。なお、通帳コピーではなく、金融機関発行の正式な証明書が必要です。

奨学金を受給する場合

奨学金受給証明書:支給団体名、金額、期間、受給者名、通貨、発行日が記載されたもの

③日本語能力の証明

日本語で授業を受けることが前提となりますので、出入国在留管理庁では以下のいずれかとされています。

大学(短期大学及び大学院を含み、日本語別科を除く。)又は高等専門学校に入学する場合には、日本語能力試験N2(2級)相当(授業時間600時間)以上の日本語能力を有していることを証する資料。なお、試験により証明する場合には、下記のいずれかに該当することが必要です。

・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験N2(2級)以上の認定を受けていること

・ 独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験(日本語(読解、聴解及び聴読解の合計))の200点以上を取得していること

・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストを400点以上取得していること

専修学校又は各種学校(外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合を除く。)へ入学する場合には、次のいずれかに該当することを証する資料。

・ 法務省告示をもって定める日本語教育機関において1年以上の教育を受けていること

・ 専修学校又は各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明されていること(※試験については、大学に入学する場合と同様です。)

・ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けていること

各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受ける場合を除く。)に入学する場合は、専修学校等に入学する場合の日本語能力に係る資料を準用してください。

日本語教育機関、準備教育機関又は大学の日本語別科へ入学する場合には、「日本語教育の参照枠」におけるA1相当(授業時間150時間)以上の日本語能力を有していることを証する資料が必要になります(外国の高等教育機関を卒業し、その卒業証明書を提出する場合は不要になります。)。

なお、試験により証明する場合には、今後、「日本語教育の参照枠」における日本語能力の熟達度と日本語の能力判定に係る各種試験による能力評価との対応付け等を行う予定であるところ、当面の間、従前より日本語能力の確認に用いていた次のいずれかに該当するものについて、「日本語教育の参照枠」におけるA1相当以上の日本語能力を有するとみなすこととします。

・ 一般社団法人応用日本語教育協会が実施する標準ビジネス日本語テストを350点以上取得していること

・ TOPJ実用日本語運用能力試験実施委員会が実施するTOPJ実用日本語運用能力試験の初級A以上の認定を受けていること

・ 公益財団法人国際人財開発機構が実施するJ-cert生活・職能日本語検定の初級以上の認定を受けていること

・ 一般社団法人外国人日本語能力検定機構が実施するJLCT外国人日本語能力検定の「JCT5」以上の認定を受けていること

・ 株式会社サーティファイが実施する実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジ(PJC Bridge)の「C-」以上の認定を受けていること

・ 一般社団法人日本語能力試験実施委員会が実施するJPT日本語能力試験において315点以上の認定を受け又はJPT Elementaryにおいて68点以上取得していること

・ 一般社団法人グローバル共生社会推進機構が実施する日本語オンラインテストにおいてJT5以上の認定を受けていること

・ 学校法人駿河台学園日本語能力評価試験協会が実施する日本語能力評価試験において300点以上取得していること

④申請書類の正確性と整合性

書類の不備・矛盾・翻訳ミスは審査遅延や不許可の原因になります。

- すべての外国語書類に日本語訳を添付

- 写真は規格通り(縦4cm×横3cm)

- パスポートと申請書の氏名表記が完全一致していること

提出資料は原則返却不可ですので原本の返却希望は申請時に申し出る必要あります。

⑤申請者の年齢・監護体制(未成年の場合)

上記のとおり小中高生の留学には追加要件があるので注意が必要です。

- 小学生:14歳以下、中学生:17歳以下

- 日本国内に監護者(親族・寮母など)がいること

- 学校に生活支援体制(寮・指導員)が整っていることです。

⑥申請取次制度の活用

申請取次行政書士や学校職員(届出済)による申請で、本人の出頭が免除されます。特に海外在住者や未成年者にとって有効ですので、ぜひご活用してください。

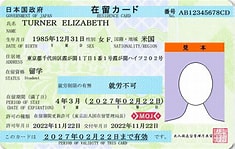

在留カードの記載内容

在留カードに関する規則は、出入国管理及び難民認定法(入管法)およびその施行規則に基づいて定められています。これは、日本に中長期で滞在する外国人に対して、身分・在留資格・在留期間などを証明する法的な身分証明書として交付されるものです。留学の在留カードのサンプルです。

在留カードの基本規則

対象者は、日本に3か月を超えて中長期滞在する外国人が所持する義務を負い、「短期滞在」「外交」「公用」などの在留資格を除きます。

交付のタイミングは空港での入国審査時(主要空港のみ)及び在留資格変更・更新時(地方出入国在留管理局)です。

基本的なルール

住所変更の届出:引っ越し後14日以内に市区町村役場で変更届出が必要

在留資格・期間の変更:変更があった場合は14日以内に入管へ届出

紛失・盗難・破損時の再交付申請:原則として失効から14日以内に申請。警察への届出も必要(盗難の場合)

携帯義務:常時携帯が義務付けられており、警察官などに提示を求められた場合は応じる必要あり

違反時のリスク

- 届出義務違反 → 過料(罰金)や在留資格取消の対象

- 虚偽申告 → 刑事罰や退去強制の可能性

- 不携帯 → 20万円以下の過料

留学の在留資格を更新する場合

学業が継続中であるため、日本語学校から専門学校・大学へ進学準備中、病気や家庭の事情などで留年・休学した場合など、留学ビザ(在留資格「留学」)の更新は、日本での留学目的での滞在を継続するために必要な重要な手続きです。以下に、更新の流れ・必要書類・注意点をわかりやすくまとめました。なお、この申請には各種の要件を満たす必要がありますので、詳細は専門の行政書士などに事前に確認してください。

申請時期

在留期間満了日の3か月前から申請可能で、審査には2週間〜3か月程度かかるため、早めの準備が必要です。

必要書類

- 在留期間更新許可申請書(本人記入+学校記入)

- パスポート・在留カード

- 写真(3cm×4cm)

- 在学証明書・成績証明書

- 滞在費支弁書(預金残高証明、送金証明など)

- 指導教員の推薦状(留年・成績不良の場合)

必要書類は状況に応じて作成、準備する必要がありますので個別に検討、対応が必要となります。

注意点

- 出席率が低い場合は不許可となる可能性が高いです。

- 理由書が必要になることもあります。

- 留年が複数回ある場合は、推薦状や理由書が求められ、審査が厳しくなります。

- 更新を忘れると不法滞在扱いとなり、強制退去や再入国禁止のリスクがあります。

「留学」の在留資格を「就労可能な在留資格」に変更する場合

留学の在留資格を「就労可能な在留資格」に変更するには、在留資格変更許可申請という正式な手続きが必要です。これは、日本の教育機関を卒業した外国人が、日本国内で正社員などとして働くために行う重要なステップです。なお、この申請には各種の要件を満たす必要がありますので、詳細は専門の行政書士などに事前に確認してください。

手続きの流れ

①内定取得・雇用契約の締結

留学生が企業から内定通知を受け、雇用契約書または労働条件通知書を交わします。この時、雇用条件をしっかり確認する必要がありますのでご注意下さい。

②必要書類の準備

| 留学生が準備するもの | 会社が準備するもの |

| 在留資格変更許可申請書 | 登記事項証明書(会社概要) |

| パスポート・在留カード | 雇用契約書または労働条件通知書 |

| 卒業証明書(または卒業見込証明書) | 会社案内・パンフレット(任意) |

| 履歴書・職務内容説明書 | 納税証明書・決算書など |

③入管への申請及び審査

企業の安定性・継続性(設立年数、納税状況など)、学歴と職務内容の関連性、給与水準が日本人と同等以上であることも求められます。申請中に在留期限が切れても、特例で2か月間は滞在可能です。

許可・在留カードの受領

許可通知が届いたら、新しい在留カードを受け取って、正式に就労可能となります。

在留資格「留学」の申請代行サービス

留学希望の皆さん、留学生を受け入れる学校の方々、外国人留学生の受け入れ手続きを全面サポートいたします。当事務所では、法務省届出済の申請取次行政書士が、外国人留学生の「在留資格認定証明書(COE)」申請から、在留資格変更・更新、資格外活動許可まで、一貫して代行対応いたします。

これにより、申請者本人の入管出頭が不要となり、学校側の事務負担も大幅に軽減されます。

サービスの特徴

- 正確・迅速な書類作成:複雑な申請書類も、専門家が丁寧に対応

- 不許可リスクの最小化:過去の不許可事例を分析し、再申請にも対応

- 学校との連携体制:入学許可証の発行から申請スケジュール管理まで一括支援

ぜひご相談を

「留学生の受け入れを強化したい」「申請業務を外部に任せたい」そんな教育機関様は、ぜひ一度ご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。070-9044-9871受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください