みなさんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。

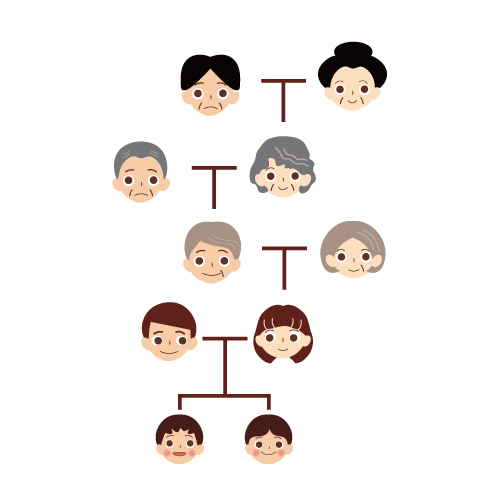

数次相続とは、被相続人が亡くなり遺産分割が終わる前に、その相続人が亡くなり、次の相続が発生してしまった状態のことです。例えば、父が亡くなり遺産分割が終わっていないうちに母が亡くなると、母の相続人が父の遺産分割にも関与する必要があります。

被相続人の遺産分割が揉めて長引いている間に、相続人が亡くなってしまうケースは十分考えられます。

相続を放置していはいけない理由

相続が発生したら放置してはいけません。その理由は

- 相続人が増え続ける:放置すると、次々と相続人が亡くなり、さらにその相続人が増えていきます。最終的には数十人に膨れ上がることも考えられます。

- 所有者不明土地問題につながる:相続登記がされないまま土地が放置されると、誰が所有者か分からなくなり、売却や活用ができなくなります。これは社会問題にもなっています。

- 相続税申告の義務が引き継がれる:一次相続の相続税申告義務は、二次相続の相続人に引き継がれます。申告期限(10カ月以内)もあるため、放置すると延滞税や加算税のリスクがあります。

数次相続となった場合の対応

では実際に数次相続になった場合にはどのような対応が必要となるのでしょうか。

(例1)子が二人(長男・次男)がいる夫婦のうち、夫が亡くなり(第1次相続)、その遺産分割が終わる前に母が亡くなった(第2次相続)場合

第1次相続の法定相続分を計算

まずは、第1次相続への対応です。第1次相続における法定相続人を確定、法定相続分を算出します。現行の民法においては上記の例の場合、母が2分の1、長男が4分の1、次男が4分の1の法定相続分となります。

(ご注意)第1次相続の発生した時点の民法による法定相続分で計算する

例えば、第1次相続が昭和55年12月31日以前に発生した場合、その時に有効な民法の法定相続分に従い各相続人の法定相続分を計算しなければなりません。

具体的は、昭和55年12月31日以前は、子(代襲相続があれば孫)が相続人である場合は子が3分の2、配偶者は3分の1でしたので、その法定相続分が権利として主張できる割合となります。上記の例の場合、母が3分の1、長男が3分の1(3分の2×2分の1)、次男が3分の1(3分の2×2分の1)です。

第2次相続の法定相続分の計算

次に、第2次相続についての法定相続分を計算します。すでに父が亡くなりっていますので、母の相続は配偶者が存在しないので子が相続します。この場合、長男の法定相続分は2分の1、次男も2分の1となります。

長男、次男の法定相続分は

長男の法定相続分は、第1次相続(父の相続)の4分の1、第2次相続(母の相続:父から2分の1を相続した分の2分の1)が4分の1、併せて2分の1となります。

次男についても同様の計算となります。

結果的に、長男、次男がそれぞれ2分の1の法定相続分となります。この法定相続分を基準に遺産分割協議をすることになります。

(例2)甲が死亡し(第1次相続)、長男Aと次男Bが遺産分割協議をしている間に、長男Aが死亡し(第2相続)、Aの相続人は妻Xと子Yであった場合のそれぞれの法定相続分はどのようになるのでしょうか。

第1次相続の法定相続分を計算

甲の死亡により長男Aと次男Bはそれぞれ法定相続分は2分の1ずつです。

第2次相続の法定相続分の計算

長男Aの死亡により、Aの甲に対する相続権(1/2)は、配偶者Xと子Yに第2次相続として承継されます。長男Aの相続人として妻Xと子Yですので、第1次相続における長男Aの相続分2分の1を妻Xと子Yがそれぞれ相続しますので、妻Xが4分の1、子Yが4分の1ということになります。

それぞれの相続人の法定相続分は

甲の遺産については次男Bが2分の1、長男Aの妻Xが4分の1、長男Aの子Yが4分の1の法定相続分となります。

遺産分割協議をするには

この法定相続分を基準に第1次相続の遺産分割協議をすることになりますが、甲の遺産分割協議には、次男B、長男の妻X、長男Aの子Yの3人が参加する必要があります(長男Aはすでに亡くなっているため、彼の相続人がその地位を承継して協議に加わります)。なお、協議書には、XとYが「甲の相続人Aの相続人として」参加していることを明記する必要があります。

実務的な対策

- 早期の遺産分割協議:一次相続の協議を速やかに終えることで、数次相続のリスクを減らせます。

- 遺言書の作成:予備的遺言(先に亡くなった場合の指定)を含めておくと安心です。