みなさんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。

相続の開始により相続人を確定します。相続人の確定には故人(被相続人)の死亡時からさかのぼって出生までの戸籍を調べ、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹を調査します。

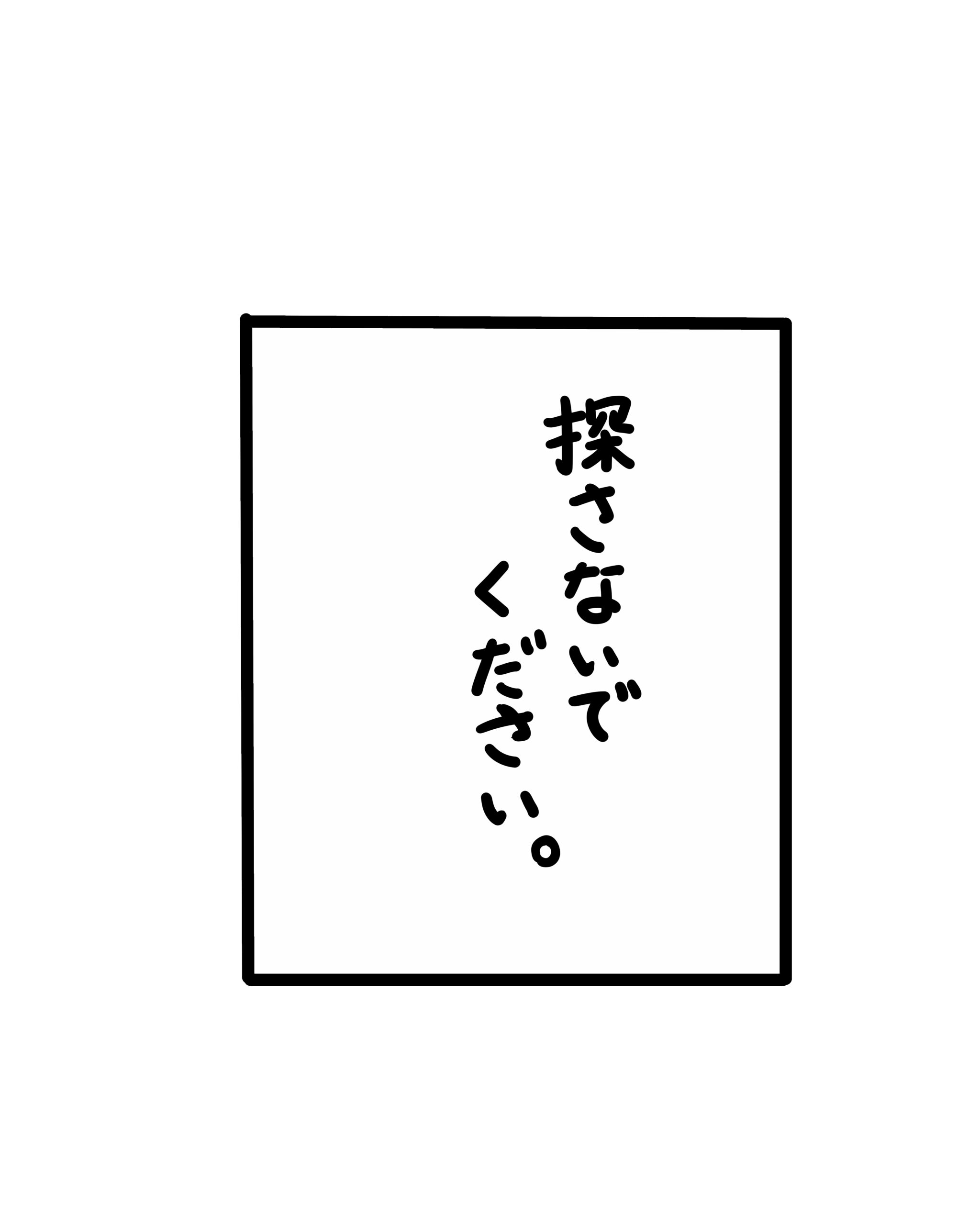

通常は親族に連絡をして相続の開始を伝えますが、戸籍に記載はあるものの所在不明の相続人がいる場合はどのような対応をすることになるのでしょうか。相続人全員の同意がない遺産分割協議は無効となるため、所在不明者を除外して進めることはできません。

所在不明相続人の住所の調査

住所の調査は、相続人の本籍地が分かれば、戸籍の附票を取得することで過去の住所履歴を確認できます。戸籍の附票を使うのは、住民票が取得できない場合でも本籍地から住所の履歴をたどれるためです。

住所が判明しても連絡が取れない場合の対応

住所が判明しても連絡が取れない場合もあります。手紙や直接訪問しても連絡が取れない場合は、通知書の送付や専門家(弁護士・行政書士)からの連絡を試みます。その方法としては、特定記録郵便や簡易書留を利用することで、相手に届いたかどうかを確認します。また、内容証明郵便で正式な通知を送ることで、意思確認の記録を残すことができます。返答がない場合の証拠としても有効で、その後の法的手続き(調停・審判)に備える準備にもなります。

それでも連絡が取れない場合は、不在者財産管理人の選任や遺産分割調停の申立てなど、家庭裁判所を通じた法的手続きに移行することになります。

不在者財産管理人の選任

家庭裁判所に申し立てを行い、「不在者財産管理人」を選任してもらうことで、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加してもらうことができます。この管理人は原則として法定相続分を主張する立場で協議に参加します。相続人の全員が協議することとなり、遺産分割協議が有効なものとなります。

失踪宣告の申し立て

行方不明者が7年以上生死不明である場合、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。宣告が認められると、法的に死亡とみなされ、相続人から除外されます。但し、代襲相続が発生する場合もありますので確認が必要です。なお、災害や事故による特別失踪の場合は、1年で宣告可能です。

公示送達による審判

家庭裁判所に「遺産分割審判」を申し立て、行方不明者に対して「公示送達」(公示送達は裁判所の掲示板に一定期間掲示することで送達とみなされる)を行ったうえで、裁判所が分割方法を決定します。相続人全員の合意が不要で裁判所が法定相続分に基づいて審判を下すことになります。

所在不明相続人の相続方法は

不在者管理人による遺産分割協議成立後

相続分の確保と管理人による取得

不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督のもと、不在者の法定相続分を確保する義務があります。管理人は不在者の相続分に相当する財産(現金・不動産・預貯金など)を管理・保管します。財産は不在者本人が現れるまで、管理人が責任を持って保全します。

不在者が現れた場合の引き渡し手続き

不在者が後日現れた場合、本人確認(身分証明・戸籍など)を経て、管理人から相続財産が引き渡されます。引き渡しには、家庭裁判所への報告や承認が必要になる場合もあります。

不在者が長期間現れない場合

財産は引き続き管理人が保管し、定期的に家庭裁判所へ報告義務があります。不在者が死亡した場合や失踪宣告がなされた場合には、代襲相続や次順位の相続人に財産が移る可能性があります。

管理人の業務終了

不在者が現れる、死亡が確認される、または失踪宣告が確定した時点で、不在者財産管理人の職務は終了します。

公示送達による審判後

所在不明の相続人の相続分については、公示送達によって審判が成立すると、裁判所が法定相続分に基づいて遺産分割を決定します。所在不明の相続人の相続分も、他の相続人と同様に確定されます。本人が現れたときに受け取れるように保管・管理する手続きが取られます。

財産の保管、管理

所在不明者の相続分は、他の相続人が取得するのではなく、本人のために確保されます。預貯金や有価証券は相続人名義の口座を開設し、管理人が保管(または信託口座)し、不動産は所在不明者名義で登記し、共有状態で管理されます。

所在不明者が後日現れた場合

本人確認(戸籍・身分証明など)を経て、確保されていた財産が引き渡されます。引き渡しには、管理者(相続人代表や弁護士など)からの報告や、家庭裁判所の承認が必要になる場合があります。

長期間現れない場合の対応

財産は引き続き保管され、時効で消滅することは基本的にありません。所在不明者が死亡した場合や失踪宣告を受けた場合は、代襲相続や次順位の相続人に権利が移る可能性があります。

公示送達による審判後も、所在不明者の権利は法的に保護されており、本人が現れた際には正当な手続きで財産を受け取ることができます