身近な人が亡くなったとき

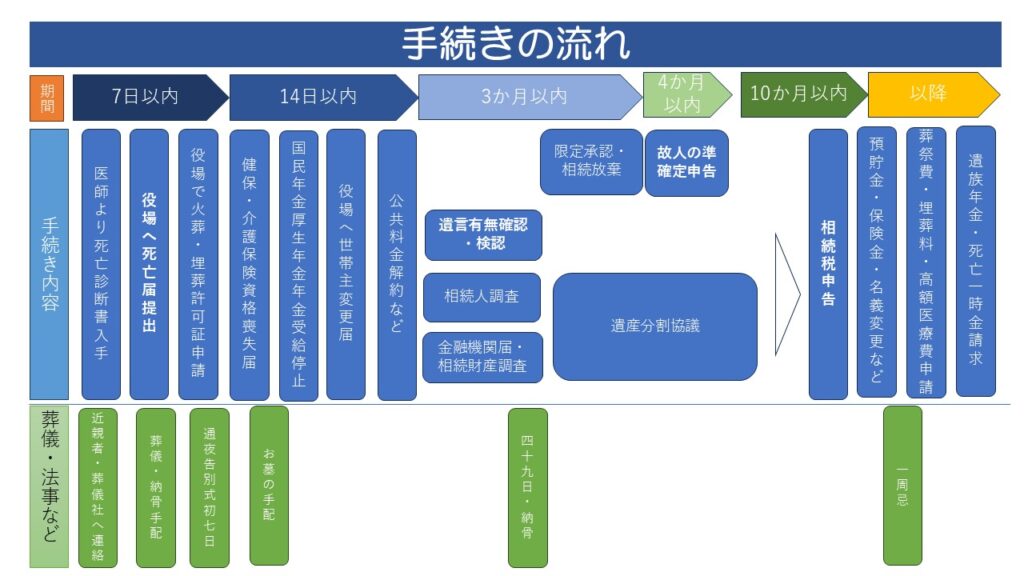

身近な人が亡くなった場合、いつまでに、何を、どこに対して、手続きしなければならないのか、遺産はどうするのか、税金はどうなるのか、誰に相談したら良いのか。突然、相続が発生すれば誰しも戸惑い、心配することでしょう。まず、ひとが亡くなったときの様々な手続きの基本的な流れは次のとおりです。

手続きの流れ

役所関係の手続き

①死亡届 医師から死亡診断書を受領したら死後7日以内に死亡届を役場に提出します。なお、自宅で看取るなど、医師が立ち会っていない場合には警察の発行する死体検案書を入手し、死亡届を提出します。

※子供が死産のとき 妊娠12週以降に死産の場合、役場に死産届を提出する必要があります。この場合、分娩日から7日以内の提出する必要があります。

※海外で死亡したとき 遺族は亡くなった方の確認のために現地に渡航する必要があります。現地で火葬するか、遺体を日本に運び日本で火葬するかを選択しますが、場合によっては遺体を運搬できない場合もありますので現地での確認が必要です。帰国後、3か月以内に役場に死亡届を提出する必要があります。

②火葬・葬埋葬許可申請 死亡届と同時に役所に火葬・埋葬許可申請書を提出し、火葬許可証は火葬場へ、埋葬許可証は寺院などに提出します。

③世帯主変更届 世帯の全員が16歳以上で3人以上で構成されている場合、死亡した日から14日以内に世帯主変更届を提出します。例えば、夫婦二人だけの世帯の場合、夫が亡くなると妻が世帯主になることが明白なので届け出は不要です。

※日本に住所を有する外国人が亡くなった場合

亡くなった外国人の遺族、関係者は以下の手続きが必要となります。特に領事館手続き、宗教上の対応なども踏まえて手続きが必要となります。

①死亡届の提出 死亡後7日以内に住民登録していた市区町村役場へ提出。役場から法務局、外務省、故人の本国の領事館へと通知がなされます。

②在留カードの返納 死亡後14日以内に最寄りの地方出入国在留管理局、または郵送で返納します。

③埋葬・火葬 宗教上の理由で土葬の場合もあります。遺体の本国送還には「エンバーミング(防腐処理)」が必要なことがあります。

④遺体・遺骨の本国送還 ご遺族の希望、生前の本人の希望によります。

⑤その他 健康保険、年金、公共料金の解約、銀行口座解約やクレジットカード解約などが日本人同様に必要となります。

詳細は市区町村役場及び出入国在留管理庁など関係諸機関へご確認をお願いします。

健康保険・介護保険関係

①国民健康保険の加入者が亡くなったとき 役場に「国民健康保険資格喪失届」を提出。国民健康保険の被保険者証を返却します。

②後期高齢者医療制度加入者 役場に「後期高齢者医療資格喪失届」を提出。後期高齢者医療被保険者証を返却します。

③介護保険加入者が亡くなったとき 第1号被保険者又は第2号被保険者の場合、14日以内に介護保険資格喪失届」を役場に提出。

④会社の健康保険加入者が亡くなったとき まずご遺族は会社に対して死亡の事実を連絡します。通常、死亡した日が退職日となり、事業主が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を行います。会社との間ではこのほかに健康保険証、社員証、貸与物などの返却手続きを行う必要があります。また、未払い給与の精算や退職金、弔慰金の受け取りなどの手続きもありますので事業主にご確認ください。

※健康保険証は、死亡の翌日から使えなくなりますので、扶養されていた家族は14日以内に居住地の役場で国民健康保険への切り替えが必要になりますが、近親者に会社務めの家族がいる場合にはその扶養に入るという選択肢もあります。

詳細は市区町村役場でのご確認をお願いします。

年金

①年金受給者死亡届 公的年金(国民年金・厚生年金)の受給者が亡くなると当然にその受給権が消滅します。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。

②未支給年金・未支給給付金請求手続き 上記の届と同時に年金事務所で手続きします。

詳細は年金事務所でのご確認をお願いします。

遺族年金

遺族年金は公的年金の被保険者(または被保険者だった場合も含む)が亡くなったとき、その故人の所得で生計を維持していた遺族が受けられる年金です。国民年金の「遺族基礎年金」と厚生年金の「遺族厚生年金」があります。(第1号被保険者:国民年金(自営業者など) 第2号被保険者(国民年金と厚生年金) 第3号被保険者(国民年金:会社員・公務員の妻など))

以下、概要ですが、詳細については必ず年金事務所にご確認下さい。

① 遺族基礎年金(国民年金)

- 対象者:子のある配偶者、または子(18歳到達年度の3月末まで、または障害等級1・2級の20歳未満)

- 支給条件:国民年金の被保険者である間に死亡又は老齢基礎年金の受給資格を満たしていた人が死亡

- 支給額の目安(2025年度時点):年額77.7万円+子の加算(第1子・第2子 各22万円程度)

② 遺族厚生年金(厚生年金)

- 対象者:配偶者、子、孫、父母、祖父母(生計維持関係があることが条件)

- 支給条件:厚生年金の被保険者である間に死亡又は被保険者期間中の病気やけがが原因で死亡(初診日から5年以内)

- 支給額の目安:

- 亡くなった方の報酬額に応じて計算(報酬比例部分の3/4程度)

受給のポイント

- 申請が必要:自動的には支給されません。市区町村役場や年金事務所で手続きが必要です。

- 支給頻度:2か月に1回、偶数月に支給されます。

- 併給の制限:老齢年金と遺族年金の両方を受け取る場合、どちらか一方の選択が必要なケースがあります。

公共料金などの手続き

・電気・ガス・水道 電話やインターネットで手続きが可能。電力会社、ガス会社、水道局に連絡し、解約もしくは名義変更を行います。

・NHK NHKふれあいセンターに連絡して解約もしくは名義変更を行います。

・インターネット 回線事業者、プロバイダーに連絡します。解約しないと月々の料金がかかり続けるので注意しましょう。解約するとアカウントも解除されるため、インターネットに接続できなくなると同時にメールアドレスも使えなくなります。なお、インターネットの契約を家族が引き継ぐことも可能な場合もありますので確認しましょう。

・サブスク 動画配信、音楽配信、レンタルなどのサブスク(定額料金で一定期間商品やサービスをうけることのできるシステム)については、契約者の死亡で相続人の申し出により解約されます。

・携帯電話・スマホ 契約している通信事業者のサポート窓口で手続きします。携帯ショップの窓口でも可能です。

・固定電話 NTTの電話加入権は固定電話を家族が使う予定がなければ名義変更せずに解約も可能です。

運転免許証・パスポート、マイナンバーカード

・運転免許証、パスポート 有効期限を過ぎれば自動的に失効しますが、悪用されないように返納することをお勧めします。

・マイナンバーカード 死亡届が提出されると自動的に失効するため返納手続きは扶養ですが、相続や納税、保険金の手続きで提示をもとめられる可能性もあるのでしばらく保管しておくとよいでしょう。

クレジットカード

クレジットカードは、翌月又は翌々月に利用代金が指定銀行口座から引き落とされますので、未払金が残っている場合もあります。未払金は本人が亡くなった場合、相続人が引き継ぎますので、一括支払いが必要になります。また、電気、ガス、水道など公共料金をクレジットカードで支払っている場合は、クレジットカードの解約前に支払い方法を変更する必要があります。なお、クレジットカードを解約すると家族カードやETCカードも使えなくなりますので注意が必要です。

故人の準確定申告

亡くなった人が生前に一定の所得があった場合には、相続人は相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に納税地の所轄税務署に故人の所得税の準確定申告をする必要があります。

・自営業者 青色申告者、白色申告で所得が基礎控除額を超過している場合

・給与所得者 2か所以上から給与を受けていた場合、又は、給与収入が2千万円超、又は給与所得や退職所得以外の所得が合計20万円以上あった場合、又は高額医療の医療費控除対象となる場合、又は同族会社の役員や親せきなどで給与のほかに貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合

詳細は税務署又は税理士などの専門家にご確認をお願いします。

葬祭費

故人が国民健康保険に加入していた場合又は後期高齢者医療制度に加入していた場合で、葬儀が行われた場合には、葬儀費用の補助として葬儀費が支給されますので忘れずに市区町村役場に請求します。葬儀にかかった費用の領収書など必要書類を添えて申請します。ちなみに東京都23区では7万円が支給されます。

※故人が勤務先を退職してから3か月以内に亡くなった場合には、加入していた健康保険から埋葬料が支給されるため、国民健康保険の葬儀費は申請できません。

※交通事故、傷害などの第三者行為による死亡などで加害者から葬祭費用の賠償を受けている場合には葬儀費は支給されません。

埋葬料

会社員などが加入する健康保険組合の被保険者が亡くなった場合には、埋葬料が支給されます。支給額は一律5万円です。申請手続きは協会けんぽ又は健康保険組合に必要書類を提出して行います。

※仕事中又は通勤中の事故や災害で亡くなった場合、労災保険から葬祭給付が支給されるので、この場合には協会けんぽ又は健康保険組合からの埋葬料は支給されません。

高額療養費の払戻し申請

国民健康保険、後期高齢者医療制度、協会けんぽ、健康保険組合の加入者は、1か月間に支払った医療費が高額になった場合に、保険診療分のうち自己負担限度額を超えた分が後から払い戻される制度です。毎月の上限額は加入者の年齢、所得水準で、現役並み所得者、一般所得者、低所得者に区分されており、それぞれ自己負担金額が異なります。

詳細は国保、健保などの窓口にご確認をお願いします。

高額介護サービス費の払戻し申請

故人が生前、介護保険の介護サービスを利用し、同じ月に自己負担上限額を超えて料金を支払っていた場合には、相続人は高額介護サービス費としてその超過分の払戻しを申請できます。

故人が介護サービスを利用していた場合には、被保険者証を返却する際に市区町村役場に超過利用分が無いかを確認するとよいでしょう。

詳細は市区町村役場にご確認をお願いします。

結婚前の名字「旧姓」に戻す場合

婚姻によって名字が変わった人は、配偶者が亡くなった後に旧姓に戻すことができますが、これを復氏といいます。復氏をする場合には、市区町村役場に復氏届を提出します。これにより亡くなった配偶者の戸籍から抜けて旧姓にもどることができます。

なお、復氏しても離婚ではないので相続人としての地位や権利は変更ありません。また、亡くなった配偶者の親族との親族関係も継続されます。

また、子供の名字を自分の名字(旧姓)と同じくする場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行い、家裁の許可を得てから入籍届を役場に提出し、子供の戸籍を自分の戸籍に移すことになります。

亡くなった配偶者の親族との関係を終了させるには(死後離婚)

配偶者が亡くなれば夫婦の婚姻は終了しますが、相手方の親族との「姻族関係」はそのまま続きます。その姻族関係を終了させるためには「姻族関係終了届」を本籍地又は現住所の市区町村役場に提出すれば解消されます。

姻族関係が終了すると、亡くなった配偶者の父母などの扶養義務を負わなくなるほか、亡くなった配偶者の家の祭祀承継も相手方の家のどなたかに引き継ぐことができます。

最後に

以上、身近な人が亡くなった場合の手続きについて概要をまとめましたのでご参考にしてください。上記のほかにも葬儀や相続など多くのことを同時進行で行わなければならないと思われますので、その場合には行政書士などの専門家にぜひご相談していただければと思います。

お気軽にお問い合わせください。070-9044-9871受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください